1 件

1 件一塁に近いから左打者のほうが有利であるというのは正しいのだろうか?

野球に関するよく聞く定説として、左打者は右打者よりもバッターボックスから一塁ベースに近いため有利であるというものがある。これは打者の一塁到達タイムが短ければ、その分きわどい当たりを内野安打にできるというものである。確かに2020年度シーズンの規定打席到達者を見てみるとセリーグ・パリーグともに打率の上位6名が左打者で占められている。しかし、本当に左打者にとってバッターボックスから一塁ベースに近いことが優位に働いているのだろうか。

メジャーリーグにおける走力と一塁到達タイムの関係性

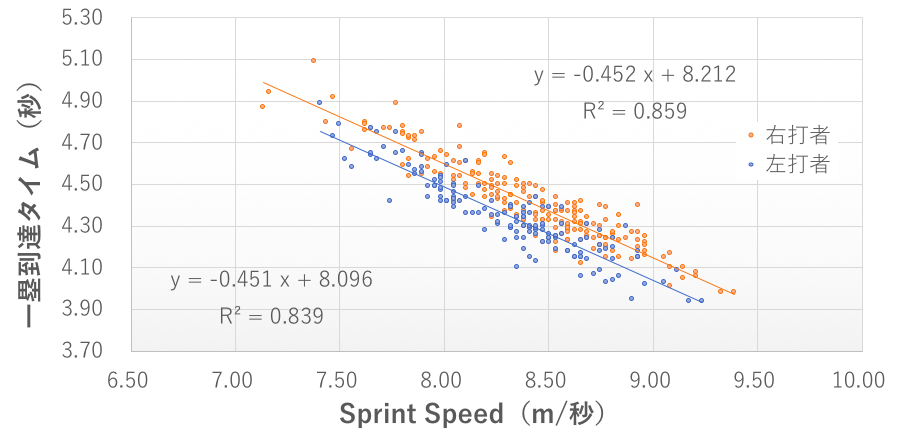

まずは、走力と一塁到達タイムの関係性について、左打者と右打者を比較していく。図1を見てみるとSprint Speed(選手のプレー内での最高速度を平均化した指標)が高い選手ほど一塁到達タイムが短くなっており、右打者に比べ、左打者のほうが一塁到達タイムが早いことがわかる。仮に同じ走力の選手がそれぞれの打席に立った場合、左打席のほうが約0.116秒、一塁への到達が早いこととなる。

このことから、一塁到達タイムが短くなるという点で左打者は優れていることが分かった。では、この差がどの程度、内野安打の増加につながっているのだろうか。

実は内野安打率の高い右打者

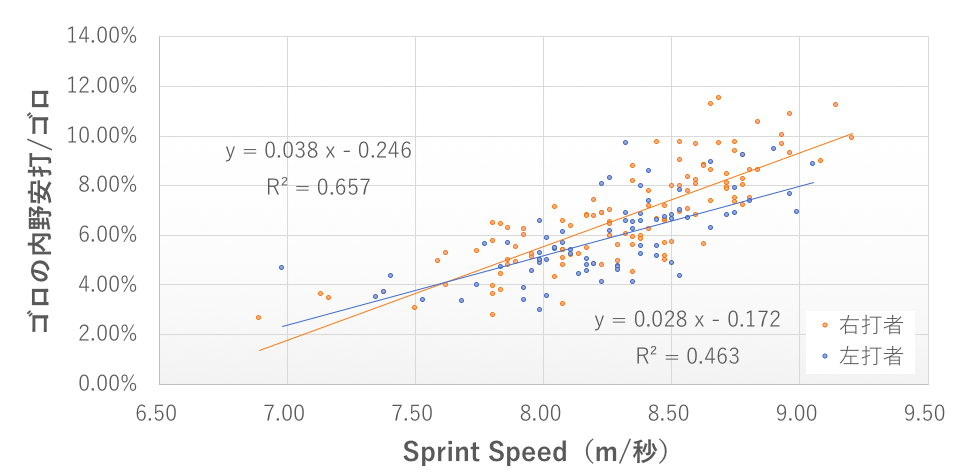

では次に、選手の走力と内野安打との関係性を見ていきたい。MLBの2020年シーズンの内野安打の傾向としてはゴロ系のものが約87.7%を占めているため、今回はゴロについてのみに注目していく。図2を見てみると、同じ走力の選手であった場合、右打者のほうが内野安打の割合が高くなることがわかる。特に走力が高い選手間ほどその差が顕著にみられる。

しかし、この結果は先ほどの左打者のほうが一塁到達タイムが短くなるという結果と矛盾するものである。なぜこのような結果になったのか、その理由について考えていきたい。

ゴロ数が500以上の選手が対象。ただし両打の選手は除外

引っ張った打球はゴロになりやすい

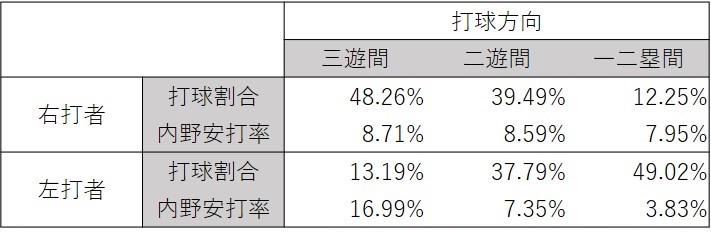

右打者のほうがゴロが内野安打になりやすい原因として考えられるのは、打球方向の違いである。一塁までの距離が長くなる分、ファーストやセカンドよりもサードやショート方向への打球のほうが、捕球から一塁への送球までの時間がかかってしまう。このため、内野安打を増やすには、左打者であれば流し打ち、右打者であれば引っ張る必要がある。しかし、実際には引っ張った打球はゴロになりやすい傾向がみられ、左打者は内野安打率の高い三遊間方向への打球がかなり少ないことがわかる(表1)。仮に、三遊間と一二塁間の打球割合だけで考えた場合、左打者が右打者の内野安打率を上回るには三遊間方向に約36.49%以上打つ必要がある。

内野安打率=ゴロの内野安打数/ゴロ数

この36.49%という数値は、どの程度のものなのかを日本人メジャーリーガーを例に見ていきたい。表2から、流し方向へのゴロ割合が36.49%を超えているのは西岡剛のみであることがわかる。内野安打の印象が強いイチローであっても、流し方向へゴロを打つということはかなり難しいことであることがうかがえる。もしも、内野安打を打ちたいのであれば城島健司のように右打席に立ち、引っ張りの打球を打つことを目指したほうが現実的であるように思える。

ゴロ数が100以上の選手が対象

左打者が一塁に近いという利点を活かしきれているとは言えない

以上のことから、左打者のほうが右打者よりも一塁到達タイムが短くなる傾向はあるものの、一二塁方向へのゴロが多くなり右打者ほど内野安打が増えないため、その利点を活かし切れていないことが分かった。今回の結果は、「足を活かすために左打者に転向すべき」という指導に一石を投じるものであり、各選手にとって左右どちらの打席がより能力を引き出せるのかを改めて考えさせられるものとなったのではないだろうか。

参考文献:baseballsavant (https://baseballsavant.mlb.com、2021/3/6最終閲覧)

湯澤優一/Baseball Geeks編集部